国税庁、仮想通貨で生じる利益が「雑所得」と認める

2017/09/21 金融法務, 税務法務, 税法

1. はじめに

9月11日、国税庁はそのHP内のタックスアンサーにおいて、ビットコインをはじめとする仮想通貨につき、それを「使用することにより生じる損益は、原則として雑所得に区分される」と発表しました。世界中で認識されるようになった仮想通貨ではありますが、国内外でその法整備はまだまだ進んでいない状況です。その中で、国税庁のかかる発表によりどのような影響が及ぶのか、以下説明させていただきたいと思います。

2. 仮想通貨とは

仮想通貨とは、改正資金決済法では、次の性質を持つ財産的価値をいいます。

➀不特定の者に対して、代金の支払い等に使用でき、かつ、法定通貨(日本円や米国ドル等)と相互に交換できる

➁電子的に記録され、移転できる

➂法定通貨又は法定通貨建ての資産(プリペイドカード等)ではない

流通している仮想通貨の例として、ビットコイン、ビットコインキャッシュ、リップル、イーサリアム、モネロ、ライトコインなどがあります。

仮想通貨は電子マネーとの類似する部分もありますが、発行主体や運用機関(例えば国や中央銀行)が存在しない点、チャージする方式ではなく他者への譲渡や払い戻し、法定通貨との両替が可能である点、また価格変動が生じる点で異なります。

3. 仮想通貨利用のメリット・デメリット

(1) メリット

まず、新しい投資対象であり、爆発的に価値が上昇する可能性があります。仮想通貨と法定通貨の交換(仮想通貨売買)、または仮想通貨に関するデリバティブ取引(仮想通貨FX)といった投資活動が可能です。また、発行上限が決まっており、希少性が増す可能性もあります。

次に、送金手続きにおいて、仮想通貨の送付はP2Pネットワークを利用しており、第三者機関を通らないため、安価かつ簡単に、いつでもどこでも誰にでも送付できます。また、送金の進捗状況はブロックチェーン(分散型台帳技術・ネットワーク)にて公開されており、いつでも確認できます。

さらに、前述の通り、仮想通貨には換金性あります。すなわち、他者への譲渡、払い戻し、法定通貨との両替が可能です。それに対し、電子マネーは日本円を預かり金としてチャージする必要があり、原則として換金ができません。仮想通貨に国境がないと言われる所以です。

(2)デメリット

まず、価格変動により価値が下がるリスクがあります。

また、法定通貨ではないことから国や中央銀行による担保がなく、信用性において脆弱な部分があります。実際に、誰でも発行できるため詐欺通貨が横行しています。

さらに、取引所が整備されておらず、すぐ潰れてしまう危ない取引所が存在します。2014年にビットコインの交換業者マウントゴックスが破綻したニュースは記憶に新しいと思います。

そのうえ、現状、法律や税制面が不透明です。2015年のG7首脳会議で、仮想通貨がマネーロンダリングなどの悪用防止の規制導入、利用者保護の強化で合意し、日本でも改正資金決済法が施行されたものの、法整備としてはいまだ不十分と言えます。

4. 日本における税務上の取り扱い

これまで、仮想通貨をどう取り扱うかについて明確ではありませんでした。

しかし、今月11日、国税庁は、タックスアンサーにおいて、ビットコインを使用することで生じた利益は所得税の課税対象となり、その所得区分は原則として雑所得にあたることを示しました。

(1)「使用」について

「使用」について、その定義は明示されておりません。しかし、ビットコインが仮想「通貨」としての性質を有することを鑑みると、通貨としての使用、すなわち、何かを購入するために使うことをいうと考えられます。つまり、円などの法定通貨、商品、仮想通貨の購入が「使用」にあたるといえます。

(2)雑所得について

雑所得とは、所得税区分のうち、給与所得や事業所得などほかの項目に当たらない所得をいいます。例えば、公的年金、講演料、FX、金先物取引などの所得がこれに当たります。

ビットコインが雑所得と明示されたことにより、損失を将来の利益と相殺して課税対象の所得を減少させる損益通算の仕組みが受けられない点が明確になりました。

もっとも、同じ雑所得でも、FXや金先物は一律20.315%の税率が適用されるのに対し、仮想通貨の利益は給与所得などと合算され、所得に応じて5~45%の累進課税がかかる点で異なります。

5. 最後に

国税庁が仮想通貨の取り扱いを明確にしたのは、激しい値動きに着目した投機的な取引の増加があり、基準の設定に迫られた点にあります。

このように、ビットコインを始めとする仮想通貨の法規制は未整備な部分が多いというのが現状です。今年4月に改正資金決済法が施行され、仮想通貨利用者の取引・資産の保護を図るとともに仮想通貨がマネーロンダリングの手段とならないよう整備されました。しかし、改正資金決済法は仮想通貨自体を保護するものではありません。

したがって、仮想通貨利用者は仮想通貨が政府の保証する法定通貨ではなく、価格変動に伴う損失リスクがあることをしっかり理解して取引する必要があるように思います。

参考URL

新着情報

- 業務効率化

- クラウドリーガル公式資料ダウンロード

- 解説動画

岡 伸夫弁護士

岡 伸夫弁護士

- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)

- 終了

- 視聴時間57分

- 業務効率化

- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード

- セミナー

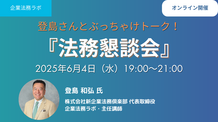

登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)

登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)

- 登島さんとぶっちゃけトーク!法務懇談会 ~第16回~

- 終了

- 2025/06/04

- 19:00~21:00

- まとめ

- 改正障害者差別解消法が施行、事業者に合理的配慮の提供義務2024.4.3

- 障害者差別解消法が改正され、4月1日に施行されました。これにより、事業者による障害のある人への...

- 弁護士

- 目瀬 健太弁護士

- 弁護士法人かなめ

- 〒530-0047

大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- 弁護士

- 片山 優弁護士

- オリンピア法律事務所

- 〒460-0002

愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階

- 解説動画

江嵜 宗利弁護士

江嵜 宗利弁護士

- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~

- 終了

- 視聴時間1時間15分

- ニュース

- 株主総会書面決議9割賛成で可決へ、会社法改正の動き2026.1.19

- 株主総会における「みなし決議」の要件を、全会一致から議決権の90%賛成へと緩和する方向で、会社...