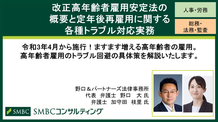

定年が70歳までに、高年齢者雇用確保への動き

2020/02/06 労務法務, 法改正対応, 労働法全般, 法改正

はじめに

政府は4日、70歳までの就業機会確保を努力義務とする高年齢者雇用安定法などの改正案を閣議決定していたことがわかりました。定年延長や再雇用、業務委託などの選択肢も盛り込むとのことです。今回は高年齢者の雇用確保に関する制度の現状と改正の動きについて見ていきます。

法改正の背景

現在日本ではかねてより少子高齢化や人口減少が問題となっており、65歳以上の人の全人口に占める割合が2065年には4割近くにのぼる見通しといわれております。また年金の財源確保の困難から支給年齢も引き上げられてきており、高齢者の雇用確保が急務となっております。そこで日本ではすでに高年齢者雇用安定法によって定年を65歳未満で定めている企業は一定の雇用確保のための措置を取ることが義務付けられております。以下具体的に見ていきます。

現行法での雇用確保

日本では高年齢者雇用安定法の改正によって1998年に定年を60歳以上とすることが義務化され、以後段階的に65歳までの雇用確保に向けた措置が規定されてきました。2000年には65歳までの雇用確保が努力義務とされ、2006年に対象者を限定できるという留保付で65歳までの雇用確保が義務化され、現在では希望者全員に65歳までの雇用確保が義務化されております。具体的には定年を65歳未満で規定している企業は①65歳まで定年の引き上げ、②65歳までの継続雇用制度の導入、③定年の廃止のいずれかの措置を実施する必要があります。継続雇用制度は定年後、有期雇用など雇用形態を変更して雇用し直す制度で現在多くの企業が取り入れており、厚労省の集計では約78%の企業が採用しているとのことです。

改正案の概要

今回閣議決定された改正案では70歳までの雇用確保のため次のような措置が盛り込まれております。まず企業に対し、①定年廃止、②70歳までの雇用延長、③65歳までの継続雇用終了後も引き続き雇用延長、④65歳までの継続雇用終了後に子会社や関連会社で再就職の実現を努力義務化されます。そしてそれら以外の選択肢として65歳以後フリーランスとして業務委託契約することや企業自身が実施する事業や出資、委託するNPO等で就業させるといった措置も検討されております。そしてこれらの措置が将来義務化された場合、企業の義務履行の確保のために企業名公表といったペナルティも検討されているとされます。成立した場合2021年4月1日の施行を予定しているとのことです。

コメント

日本では長らく言われているように少子高齢化によって深刻な労働者不足と年金の財源枯渇が問題となっております。政府もこれらの問題に対処すべく段階的に高齢者の雇用確保に乗り出してきました。今回の閣議決定では上記の高齢者雇用確保の拡大だけでなく、従業員数301人以上の企業に正社員の中途採用比率の公表の義務付けなどももりこまれております。現在すでに多くの企業では継続雇用制度を導入し、65歳に達した従業員を雇用形態を変更して再雇用しております。現在検討されている改正案が成立・施行された場合、多くの企業は継続雇用制度の延長またはフリーランスとしての業務委託を選択することが予想されます。さらに中途採用の拡大なども検討が必要となってくるものと考えられます。政府の法改正の動きを注視しつつ、これからの高年齢者雇用に向けた準備を進めていくことが重要と言えるでしょう。

関連コンテンツ

新着情報

- 弁護士

- 大谷 拓己弁護士

- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所

- 〒550-0011

大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階

- ニュース

- 株主総会書面決議9割賛成で可決へ、会社法改正の動き2026.1.19

- 株主総会における「みなし決議」の要件を、全会一致から議決権の90%賛成へと緩和する方向で、会社...

- 解説動画

奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)

奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士) 登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)

登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年) 潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)

潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)

- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験

- 終了

- 視聴時間1時間27分

- 弁護士

- 平田 堅大弁護士

- 弁護士法人かなめ 福岡事務所

- 〒812-0027

福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号

- 業務効率化

- Hubble公式資料ダウンロード

- 解説動画

大東 泰雄弁護士

大東 泰雄弁護士

- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~

- 終了

- 視聴時間1時間

- 業務効率化

- Legaledge公式資料ダウンロード

- セミナー

森田 芳玄 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 パートナー/東京弁護士会所属)

森田 芳玄 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 パートナー/東京弁護士会所属)

- 【オンライン】IPOを見据えた内部調査・第三者委員会活用のポイント

- 終了

- 2025/05/21

- 12:00~12:45

- まとめ

- 経済安全保障法務:中国の改正国家秘密保護法の概要2024.3.15

- 2024年2月27日, 中国では国家秘密保護法(原文:中华人民共和国保守国家秘密法)の改正が成...