能登半島地震から考える「BCP策定」

2024/01/05 契約法務, 危機管理, 民法・商法, 労働法全般

はじめに

1月1日の午後4時ごろ、石川県能登地方を震源とする大地震があり、一部地域では震度7の揺れを観測しました。

国内で震度7の揺れを観測したのは、2018年9月6日の北海道胆振地方中東部を震源とするマグニチュード6.7の地震以来だということです。

今後も大きな揺れがおそう可能性が指摘されており、気象庁は警戒を呼びかけています。

日本では、地震のみならず、豪雨や火山噴火など、さまざまな自然災害により毎年大きな被害が出ています。

そのため、企業レベルでも、防災対策とBCP策定が重要になります。

自然災害の多い日本

日本は、世界的に見ても自然災害の多い国です。特に大規模地震については、南海トラフ地震で70~80%、首都直下地震で70%の確率で30年以内に発生するという話もあります。

政府発表によると、南海トラフ地震では、東海・近畿・山陽・四国・九州と広域的な停電の発生が予想され、その数は最大約2710 万軒と推定されています。また、通話などの通信にも支障が出ることが予想されています。さらに、地震の発生時期や時間帯によっては地震による火災が拡大し、会社の家屋が巻き込まれる可能性があります。

加えて、大規模地震となると、今回の能登半島地震のように、長期にわたり震度5強・5弱クラスの余震が続くおそれもあります。

事業継続計画(BCP)の策定

いつ・どこで起こるか分からない自然災害。だからこそ、万が一の時に経営資源を守り、早期の事業活動の復旧につなげるうえで、日頃の備えが重要になります。

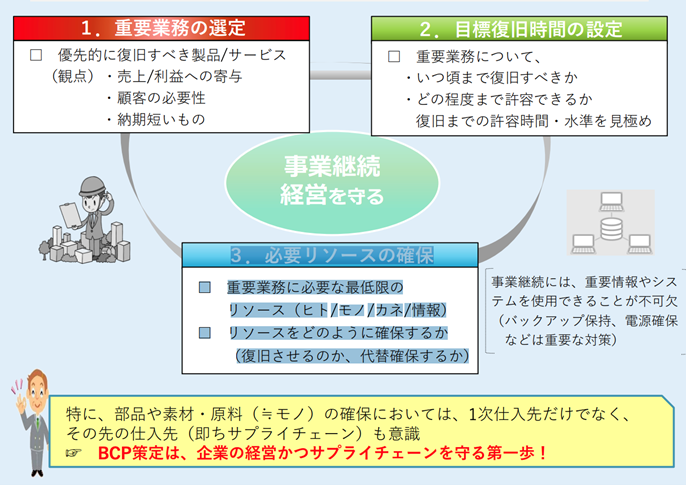

そこで取り組みたいのが、事業継続計画(BCP)の策定です。計画を策定する上でのポイントは大きく分けて二つあります。

(1)事業継続に対する基本方針の明確化

人命最優先、重要顧客に対する供給を行うなど

(2)事業中断で予想される影響や事象、それに伴うリスクの想定

各社の事業内容により、具体的な計画内容は異なってきますが、内閣府では、以下図の3点を重視して大枠を作ることを推奨しています。

企業の防災対策・事業継続強化に向けて(内閣府)より画像を引用

BCP策定を行わないことの法的リスク

BCPについては、法令等により企業に対し策定が義務付けられているわけではありません。しかし、BCPを策定していないことは、一定の法的リスクに繋がります。

■労働契約法上の安全配慮義務違反

企業には、労働者が命の危険におびやかされず、また怪我をすることなく仕事ができるよう必要な配慮を行う「安全配慮義務」があります。そして、自然災害時にもこの義務が課されています。ちなみに、ここでいう安全配慮義務の対象には、正社員やアルバイトなどの直接契約を締結している労働者のほか、派遣労働者も含まれます。

2011年の東日本大震災の後、被災した労働者やその遺族から、企業の安全配慮義務違反を理由として提訴された事例が複数ありました。

■善管注意義務違反

取締役は、会社から職務を委任されている立場であり、会社の規模や業種などの客観的条件に照らし、一般に要求される注意をもって合理的に職務を遂行することとする「善管注意義務」を負っています。

こうした善管注意義務により、自然災害以外においても、会社の内部統制システムやリスクマネジメント体制を構築するなどの事前の対策を立てることが求められています。そしてこの善管注意義務は、震災だからということで、ただちに免除されることはありません。

■取引先などに対する契約違反

自然災害が原因で、取引先に対し、債務の履行が難しくなることが考えられます。また、逆に、取引先が自社に対し債務を履行しないことで、自社の他の取引先に対する債務が履行できなくなる可能性もあります。

こうした場合、取引先より、債務不履行に基づく損害賠償責任を追及されるおそれがあります。

コメント

今回の能登半島地震により、多くの企業が経済的損失を被るとみられています。それは、すなわち、資金繰りの悪化に繋がり、企業にとって死活問題になりかねません。そのため、石川・富山・新潟・福井にあるすべての商工会議所で中小企業の資金繰りなどの相談に応じる窓口を設置し、また、政府系金融機関や信用保証協会では、被害地域の中小企業に対し、資金繰りの支援を行うとしています。

このような資金繰りの悪化を回避するうえでも、震災後の早期の事業再開が重要になります。BCPの策定を通じて備えを行うことで、企業の事業活動への支障が最小限に食い止められ、仮に甚大な被害が企業を襲ったとしても、事業の再開を早期に望むことができると言えます。

また、BCP策定以外にも、事業所内での安全対策や、避難経路・避難場所の事前確保など、重要データのバックアップなど、基本的な備えも大切です。

自然災害はどこかのタイミングで必ず起こるという前提で、「会社として事前にできることは何か」を考え実践する必要があります。

関連コンテンツ

新着情報

- 弁護士

- 原内 直哉弁護士

- インテンス法律事務所

- 〒162-0814

東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階

- 業務効率化

- LAWGUE公式資料ダウンロード

- 業務効率化

- クラウドリーガル公式資料ダウンロード

- 解説動画

江嵜 宗利弁護士

江嵜 宗利弁護士

- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス

- 終了

- 視聴時間53分

- セミナー

茂木 翔 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/第一東京弁護士会所属)

茂木 翔 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/第一東京弁護士会所属)

- 【オンライン】暗号資産ファンドの最前線:制度改正と実務対応

- 終了

- 2025/05/29

- 12:00~13:00

- ニュース

- 公取委が「今治造船」の「ジャパンマリンユナイテッド」子会社化を承認、企業結合規制について2025.11.27

- 公正取引委員会が18日、造船最大手「今治造船」(愛媛県今治市)による「ジャパンマリンユナイテッ...

- まとめ

- 株主提案の手続きと対応 まとめ2024.4.10

- 今年もまもなく定時株主総会の季節がやってきます。多くの企業にとってこの定時株主総会を問題無く無...

- 解説動画

大東 泰雄弁護士

大東 泰雄弁護士

- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~

- 終了

- 視聴時間1時間

- 弁護士

- 松田 康隆弁護士

- ロジットパートナーズ法律会計事務所

- 〒141-0031

東京都品川区西五反田1-30-2ウィン五反田ビル2階